Originalbeitrag erschienen bei andrologen.info | andro.topics

Hintergrund

Erythrozytose ist ein bei Testosteron-Therapien erkannter Nebeneffekt, durch den ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Ereignisse bestehen kann. Transsexuelle sind ein Personenkreis, die häufig bereits im frühen Lebensalter mit der langfristigen Verabreichung von Sexualhormonen im Rahmen einer geschlechtsbejahenden Behandlung beginnen.

Zielsetzung

Bei Transmännern, die in einem Zeitraum von 20 Jahren eine Testosteron-Therapie nutzten, sollten die Prävalenz und Einflussfaktoren auf der Entwicklung von Erythrozytose sowie die zeitliche Beziehung zwischen Therapiedauer und Hämatokrit-Werten analysiert werden.

Patienten und Methoden

In die Nachbeobachtungsstudie wurden 1.073 Transmänner aus der Datenbank der Amsterdamer Kohorte einer Geschlechtsdysphorie-Studie eingeschlossen, die Testosteron-Therapie nutzten und bei denen das Hämatokrit überwacht worden war.

Studienkohorte

Beim Start der Hormontherapie waren die Teilnehmer median 22,5 (18,4–31,8) Jahre alt. Die Hämatokrit-Bestimmungen erfolgten während der Anwendung eines Testosteron-Gels (1.087 Messungen), unter kurzwirkenden Injektionen (1.826 Messungen), unter langwirkenden Undecanoat-Injektionen (345 Messungen) und 150 Messungen unter oralem Testosteron. Bei 2.120 weiteren Messungen war der Applikationsweg des Testosterons nicht bekannt.

Als die Entwicklung von Erythrozytose prädisponierende Vorerkrankungen lagen bei 8,6% der Transmänner chronische Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, chronische Bronchitis), Schlafapnoe und Polycythaemia vera vor.

Häufigkeit

Bei 24,0% der Transmänner trat ein Hämatokrit von >50% bei einer einzelnen Messung auf. Zwei solche Messungen kamen bei 11,1% der Transmänner vor. Hämatokrit-Werte von >52% wurden in dieser Kohorte bei 7,6% der Transmänner einmal und in 3,7% der Fälle zweimal gemessen. Der Anteil einmaliger Hämatokrit-Werte von >54% betrug 2,2% und der zweimal gemessenen 0,5%.

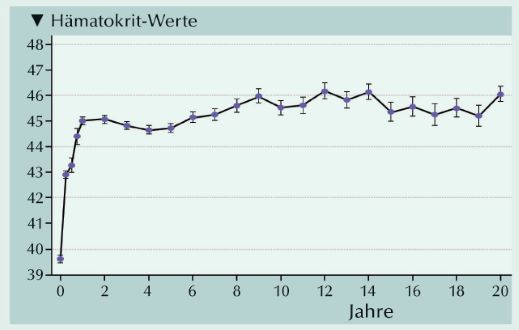

Abb. 1: Zeitlicher Bezug zwischen dem Hämatokrit und Dauer der Testosteron-Therapie.

Abb. 2: Nelson-Aalen-Kurven für das kumulative Risiko der Entwicklung von Hämatokrit-Werten >50% bzw. >52%. Beschränkt auf Teilnehmer, die Testosteron-Therapie nach 2004 begannen (Baseline-Hämatokrit-Werte lagen vor).

Risikofaktoren

Im Vergleich mit Testosteron-Gel, war die Anwendung langwirkender Undecanoat-Injektionen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für Hämatokrit-Werte >50% behaftet (Odds Ratio, OR 2,9). Bei der Injektion kurzwirkender Testosteron-Ester und bei oraler Applikation war die Wahrscheinlichkeit für Hämatokrit-Werte >50% vergleichbar mit Testosteron-Gel (ORs 1,1 bzw. 0,4).

Tabak-Konsum hatte verglichen mit Tabak-Abstinenz ein erhöhtes Risiko für Hämatokrit-Werte von >50% und >52%.

Auch höheres Alter beim Therapiebeginn mit Testosteron, Übergewicht und eine prädisponierende Anamnese standen mit hohen Hämatokrit-Werten in Verbindung.

Bei Nichterreichen der angestrebten Testosteronspiegel bestand nur ein geringes Risiko von Hämatokrit-Werten von >50% und >52%. Bei Überschreiten des Testosterons-Zielwerts war die Wahrscheinlichkeit beide Hämatokrit-Werte zu erreichen jeweils geringfügig erhöht.

Zeitlicher Bezug

Der zeitliche Bezug zwischen dem Beginn einer Testosteron-Therapie und der Entwicklung des Hämatokrit-Werts ist aus der Abbildung 1 ersichtlich. Der stärkste Anstieg des Hämatokrits erfolgte im ersten Jahr nach Einleitung der Testosteron-Therapie. Danach lässt sich über den 20-jährigen Beobachtungszeitraum ein allenfalls geringfügiger Anstieg erkennen. Abbildung 2 veranschaulicht die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines Hämatokrit-Werts >50% bzw. >52%. Für diese Subgruppenanalyse wurden 776 Transmänner herangezogen. Nach einem Jahr belief sich das kumulative Risiko, einen Hämatokrit-Wert >50% zu entwickeln, auf 8% und stieg danach über 38% nach 10 Jahren auf 50% zum Abschluss des Beobachtungszeitraums nach 14 Jahren an. Die kumulative Wahrscheinlichkeit, nach einem Jahr einen Hämatokrit-Wert >52% zu erreichen, betrug 4% und erhöhte sich nach 10 Jahren auf 16%.

Empfehlungen für die klinische Praxis Während der gesamten Therapiedauer mit Testosteron sollten die Hämatokritwerte laufend kontrolliert werden. Bei Werten zwischen 50% – 54% und um weiteren Hämatokritanstieg zu vermeiden, wird folgendes empfohlen:

❏ Wechsel von einer injizierbaren Testosteron-Therapie auf die transdermale Applikation.

❏ Sofern der BMI 25 übersteigt, ist den Patienten anzuraten, ihr Gewicht auf das gesunde Maß (18,5-25) zu reduzieren.

❏ Den Transmännern sollte eindringlich nahegelegt werden, mit Rauchen aufzuhören.

❏ Die Optimierung der Behandlung chronischer Lungenerkrankungen oder Schlafapnoe sollte angestrebt werden.

Literatur

Madsen MC, van Dijk D, Wiepjes CM, et al. 2021. Erythrocytosis in a large cohort of trans men using testosterone: A long-term follow-up study on prevalence, determinants, and exposure years. J Clin Endocrinol Metab doi:10.1210/clinem/dgab089